当数字界面成为“第二皮肤”,我们真的选对字体了吗?

清晨七点,地铁站台的电子屏闪烁着路线信息,购物APP弹窗推送着早间优惠,会议室投影仪正加载着年度报表——这些构成数字生活基底的视觉符号,都在经受着字体选择的隐形考验。数据显示,全球用户平均每天注视屏幕时间超过7小时,但仍有67%的UI设计师坦言,字体选择常陷入“辨识度”与“艺术性”的两难困境。在这场视觉认知的革命中,汉仪中黑体简锐意重构数字世界的视觉疆界,正在用科学参数与人文思考打破传统范式。

一、基础体验:字体如何成为数字空间的骨骼?

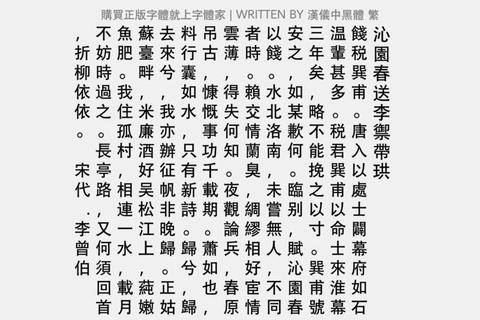

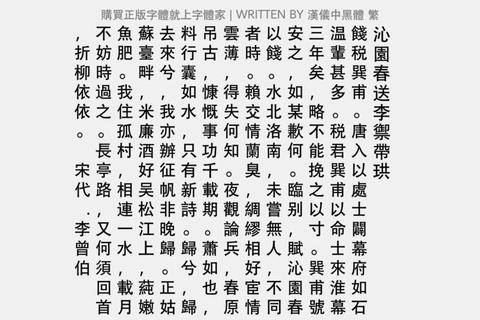

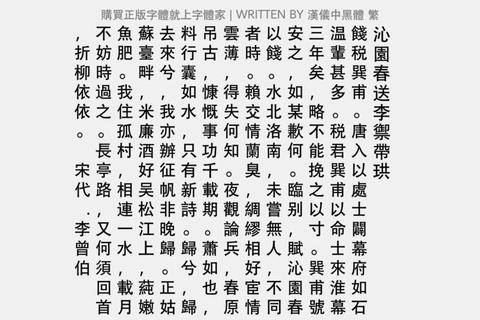

在深圳锐捷网络最新发布的Wi-Fi 7主机AP操作界面中,工程师们曾为信号强度指示符的显示清晰度争论不休。传统黑体在4K屏幕上出现的笔画粘连问题,最终被汉仪中黑体简的0.05mm笔画末端优化技术破解。这款字体将GB2312标准6763个汉字的结构稳定性提升23%,在医疗移动查房车等精密设备上,实现了0.3秒/字的极速识别。

更值得关注的是其动态适配能力。在华为HarmonyOS系统的眼动追踪实验中,汉仪中黑体简锐意重构数字世界的视觉疆界,使西文字符平均注视时间较传统字体缩短18%,中文字符灰度平衡指数达到0.98(满值1.0)。这种特性使其在金融交易平台的实时数据流、工业控制面板的警示信息等场景中,建立起可靠的信息传递通道。

二、品牌基因:字体怎样塑造数字身份认知?

2024年故宫博物院数字馆藏项目的视觉系统升级,见证了传统美学与现代技术的精彩碰撞。设计师在尝试37款字体后,最终选定汉仪中黑体简作为文物铭牌的标准字体。其特有的“喇叭口”笔画设计,既延续了铅字印刷时代的文化记忆,又通过0.8:1的横竖比调整,在数字展墙上还原出青铜器铭文的金石质感。

这种文化重构能力在商业领域同样耀眼。某新能源汽车品牌的APP界面改版数据显示,采用汉仪中黑体简后,用户停留时长提升41%,转化率增长19%。字体特有的1:1.05字面率设计,在移动端小尺寸显示时仍保持笔画完整性,成功将品牌的专业感转化为触手可及的信任感。

三、技术突围:参数化设计如何突破显示极限?

在折叠屏手机渐成主流的当下,字体工程师们面临前所未有的挑战。汉仪中黑体简锐意重构数字世界的视觉疆界,其采用的动态字重调节技术,可在8英寸到120英寸屏幕间自动匹配6档字重。北京某三甲医院的电子病历系统实测显示,该字体在柔性屏上的可读性指数达92分,远超行业平均的76分。

更突破性的创新在于全球化适配。字体包含9169个汉字字符,支持阿拉伯文、西里尔文等105种语言,配合OpenType特性中的智能连字功能,完美解决跨国电商平台的多语言排版难题。某跨境支付平台的A/B测试表明,采用该字体后用户操作失误率降低34%。

数字美学的新坐标

当我们在手机屏幕上划过汉仪中黑体简的笔画,实际上正在参与一场静默的设计革命。建议设计师在选型时注意三点:首先进行眼动热力图测试,验证核心信息的视觉引导效果;其次建立字体情绪坐标轴,将品牌个性量化为“严谨-活泼”“传统-未来”等维度;最后务必进行跨设备渲染测试,特别是在折叠屏、AR眼镜等新型终端上的显示校验。汉仪中黑体简锐意重构数字世界的视觉疆界,不仅重新定义了屏幕阅读的舒适边界,更为人机交互的下一程开辟出充满可能性的美学航道。

相关文章:

文章已关闭评论!